AIカメラ連動型DOOH広告を作ってみました

【MiNTs Lab 開発ログ】顔認識で"その人だけ"に最適な広告を!次世代ディスプレイを作ってみた話

こんにちは!「とにかく作って、アウトプットする」がモットーの開発集団、MiNTs Labです!

僕たちは日々、ふと思いついたアイデアを温めるだけでなく、とにかく手を動かして形にすることを大切にしています。今回は、そんな僕らが最近「これ、面白いかも!」と盛り上がって一気に作り上げた「顔認識で変わるディスプレイ FaceLink」のプロジェクトについて、その開発の裏側を余すことなくお話しします。

始まりは、街中の広告への"もったいなさ"

このプロジェクトが始まったきっかけは、メンバーの一人が呟いた素朴な疑問でした。

「街中のデジタルサイネージって、めちゃくちゃ良い場所に設置されてるのに、なんで老若男女、誰にでも同じ広告を流してるんだろう?すごく、もったいなくない?」

確かに、朝のオフィス街を歩くビジネスマンと、週末のショッピングモールにいる家族連れでは、興味のある情報が全く違うはず。それなのに、広告は一方的に情報を流し続けるだけ。

「もし、ディスプレイ側が"人"を認識して、その人に合った情報を瞬時に出せたら…広告はもっと価値あるものになるし、見る側にとってもノイズじゃなくなるはずだ!」

このアイデアに全員が「それだ!」となり、僕たちの新しい挑戦がスタートしました。目指すは、一方通行の広告から、"対話"する広告への進化です。

こだわりの実装ポイント:ハードとソフトの両輪を回せ!

コンセプトは固まった。次は、どうやって実現するかです。僕らはハードウェアとソフトウェア、両方のチームで開発に臨みました。

【ハードウェア編】現場で動く"目"と"脳"を作る

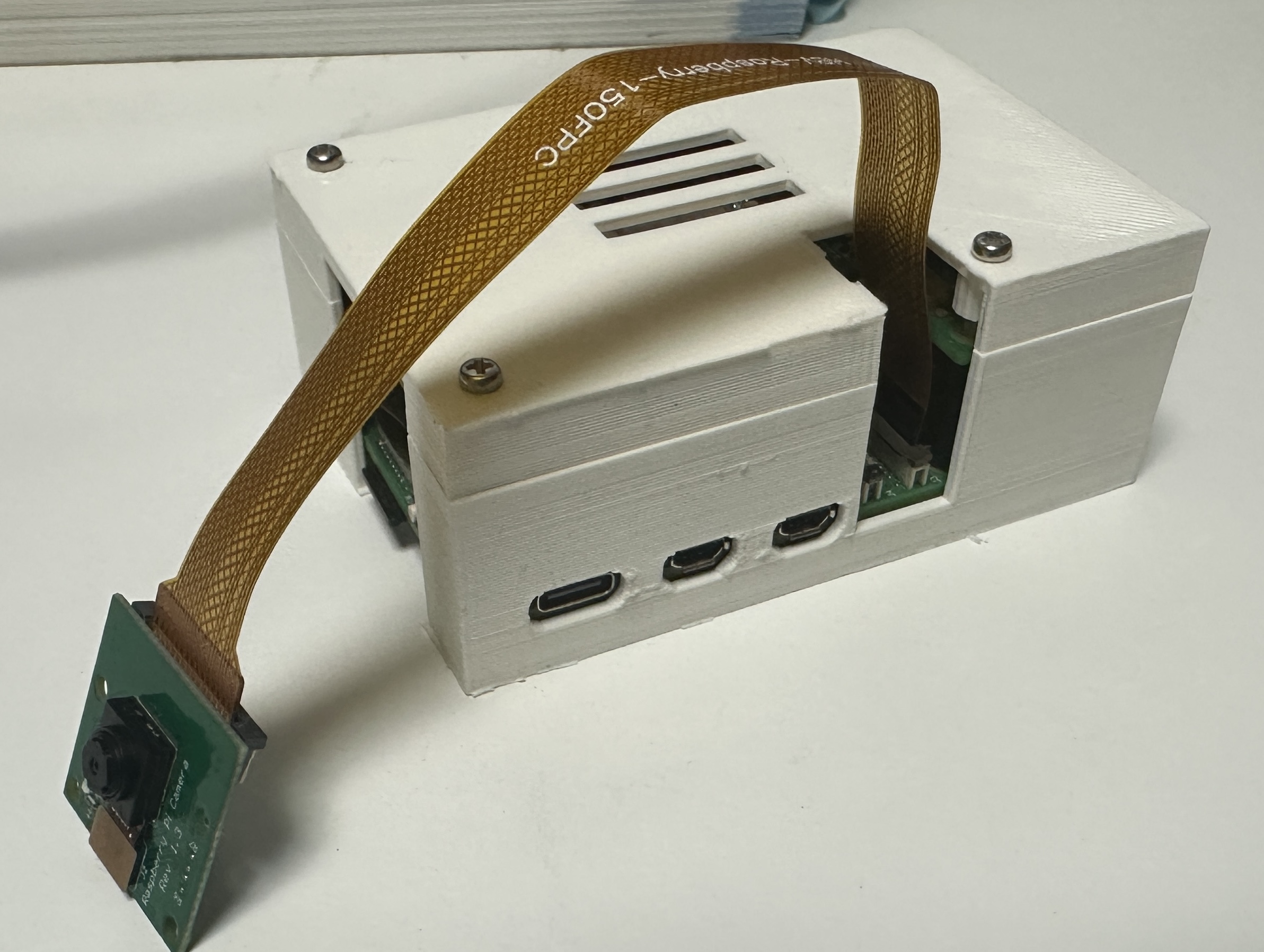

まず、現場で人の顔を認識する"目"となる部分。ここで採用したのは、僕らのプロトタイピングの強い味方、**Raspberry Pi(ラズベリーパイ)**です。これにカメラモジュールを繋ぎ、AIによる画像認識の仕組みを組み込みました。

このAIカメラが、ディスプレイの前に立った人の顔を捉え、年齢や性別といった属性を瞬時に解析。そのデータをトリガーにして、表示するコンテンツをリアルタイムで切り替える。これがシステムの心臓部です。

さらに、ただ表示を変えるだけじゃなく、「いつ、どんな属性の人が見ているか」というデータを蓄積できるようにしたのもこだわりの一つ。これを分析すれば、「平日の午前は30代女性が多いから、この広告を厚めに流そう」といった、勘に頼らないデータドリブンな運用が可能になります。

【ソフトウェア編】誰でも使える"司令塔"をクラウドに

どんなに賢いハードがあっても、それを使いこなせなければ意味がありません。そこで僕らが徹底的にこだわったのが、誰でも直感的に操作できるクラウドベースの管理システムです。

ネット環境さえあれば、ブラウザからこんなことができます。

- デバイス管理: 新しく設置したカメラを瞬時に登録

- コンテンツ設定: 表示したい画像や動画をアップロードして、「この属性の人にはこれ」とドラッグ&ドロップで設定。時間帯ごとの予約配信も可能です。

- 権限管理: これが結構ミソで。例えば、店舗の店長には全機能を、アルバイトスタッフには「コンテンツの切り替えだけ」といった風に、使う人に応じて操作できる範囲を柔軟に変えられるようにしました。セキュリティを担保しつつ、現場でスピーディーに運用できる。

技術的には、WebアプリケーションとIoTデバイスをどう連携させるか、という部分がキモでした。

最大のブレークスルー!デバイス登録を"QRコード"で劇的に改善

今回の開発で、チームが一番盛り上がった瞬間。それは、デバイス登録の仕組みを思いついた時です。

IoT開発あるあるなんですが、新しいデバイスをネットワークに繋いで、自分のアカウントに紐付ける…という初期設定って、めちゃくちゃ面倒くさいんですよね。

「この設定の面倒くささで、使う気が失せるのだけは絶対に避けたかった。」

そこで僕らが編み出したのが、**「QRコードをかざすだけ登録」**です。

具体的には、

- ラズパイの電源を入れると、自動でカメラが起動し、初期設定モードになる。

- ユーザーは管理画面にログインし、「デバイス追加」ボタンを押す。

- 画面に表示された専用のQRコードを、ラズパイのカメラに見せる。

たったこれだけで、デバイスが「自分はこのアカウントに所属します!」と自己申告し、自動で登録が完了する。この仕組みが完成した時、開発の大きな壁を一つ乗り越えられた気がしました。ユーザー体験は、神は細部に宿る、を実感した瞬間です。

今後の野望と、見えている課題

もちろん、このプロジェクトもまだまだ発展途上です。

現状の課題は、AIカメラ側をどうやってインターネットに繋ぐか、という点。今は設置場所のWi-Fiに繋ぐ必要がありますが、場所によってはそれが難しいケースもあります。

だから、次の野望は**「ハードウェアの完全ワイヤレス化」**です。デバイス自体にSIMを搭載して、電源さえあればどこでも通信できるようにする。これが実現できれば、設置場所の制約から解放され、活用の幅が一気に広がるはずです。

このように、MiNTs Labでは、これからも日常の「もったいない」や「こうなったら面白い」を原動力に、アイデアをどんどん形にしていきます。

今回の開発ログが、何かを作っている人、これから作ろうとしている人の刺激になれば嬉しいです。今後の僕らのアウトプットも、ぜひ楽しみにしていてください!